J3o3 Гальёва |

J3o3-s2 ЛФР (к-р № 7-2 бис) |

J3o3-s2 Михаленино |

J3o2-ts Михаленино |

J3o2-ts Михаленино |

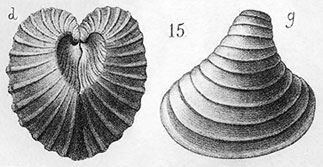

Описание.

Цитируется из: Герасимов, 1955 a, стр. 62-63 (в квадратных скобках - замечания редактора).

Маленькая сердцевидная раковина с довольно сильно выдающимися, почти срединными макушками, вершины которых загнуты внутрь,

повёрнуты вперёд и прижаты к телу створки. Сильно выпуклые створки украшены очень расставленными, возвышенными, немного

заострёнными концентрическими рёбрами (15-17), промежутки между которыми покрыты концентрическими струйками. В задней

половине створки рёбра обыкновенно образуют перегиб под тупым углом. Лунка округлая, очень углублённая. Щиток отчётливый,

неширокий, удлинённый. Край внутренней поверхности створок с 23-27 отчётливыми зубчиками. Довольно крупные овальные мышечные

отпечатки и правильно дугообразная (с едва заметным маленьким синусом около отпечатка заднего мускула) мантийная линия

обыкновенно прослеживаются на всех более или менее хорошо сохранившихся экземплярах.

Сравнение. Эту очень распространённую форму нередко смешивали с совместно встречающейся, близкой

[T.] sauvagei (de Lor.)

, отличия которой указаны при описании последней.

Размеры в мм.

Длина 8 9 11 ?

Высота 9 (1,1) 10 (1,1) 11 (1,0)

Толщина 7 (0,87) 8 (0,88) 10 (0,9)

Стратиграфический интервал.

Оксфордский ярус, средний и верхний подъярусы, а также нижний подъярус кимериджского яруса.

Местонахождения.

В пределах Европейской части РФ.

г. Москва: Западный адм. округ. Берег реки Москвы (?) в Дорогомилово - данные Г. А. Траутшольда, 1860 г.

Северо-Западный адм. округ, р-н Хорошёво-Мнёвники. Левый берег р. Москвы ниже Карамышевской плотины; близ

бывш. сёл Мнёвники и Чагино (J3o3-s).

Московская обл.: Красногорский р-н. Левый берег р. Москвы у д. Гальёва - Г. А. Траутшольда, 1860 г.

Ногинский р-н. Глиняный карьер близ д. Тимохово (J3o2).

Люберецкий р-н. Каменоломня близ д. Мячково (J3o3) - Данные Д. И. Иловайского, 1903 г.

Раменский р-н. Левый берег р. Москвы в 2 км ниже д. Марково у бывш. насосной станции (J3o2-d; J3o3-a).

Правый берег р. Москвы близ с. Борщёва (J3o2).

Берег р. Сеченки близ д. Вороново (J3o2) - данные П. А. Герасимова, 1955 г.

Обнажение близ д. Меткомелино (J3o2) - данные П. А. Герасимова, 1955 г.

Воскресенский р-н. Карьеры Лопатинского фосфоритного рудника (J3o3-s).

Коломенский р-н. Глиняный карьер Щуровского цементного завода к западу от г. Щурово (J3o2).

Рязанская обл.: Рязанский р-н. Овраг на восточной окраине с. Дядьково (J3o1-2).

Правый берег р. Оки близ д. Новосёлки (J3o2) - данные П. А. Герасимова, 1955 г.

Спасский р-н. Правый берег р. Оки на участке между д. Шатрищи и д. Никитино (J3o2).

Михайловский р-н. Лещинский овраг близ г. Михайлова (J3o2) - данные П. А. Герасимова, 1955 г.

Костромская обл.: Макарьевский р-н. Правый берег р. Унжи близ г. Макарьева (J3o2-3)

и выше бывш. с. Михаленино (J3o2-3; J3km1).

Тверская [бывш. Калининская] обл.: Тверской р-н. Правый берег р. Волги около с. Городня (J3o2)

- данные П. А. Герасимова, 1955 г.

За пределами Европейской части РФ.

Вид не обнаружен.

Частота встречаемости. Очень часто. Во всех местонахождениях указанного возраста.

Вмещающая порода. Глины и глинистые сланцы.