J3o3 Мнёвники |

J3o3 Мнёвники |

J3o3 Мнёвники |

J3o3-s ЛФР (к-р № 7-2-бис) |

J3o3-a Мнёвники |

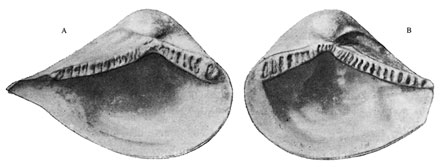

Описание.

Цитируется из: Борисяк, 1904, стр. 23-24 (орфография современная; в квадратных скобках - замечания редактора).

[Данная форма] весьма сходна по общему [облику]

с группой Leda [Nuculana] Diana, но от описанных

представителей последней отличается, кроме меньшей величины, более вытянутой в длину и более неравносторонней раковиной;

затем, как существенный признак, необходимо указать на появление, хотя и небольшого ещё, синуса в

[мантийной] линии, указывающего на бóльшие размеры сифонов, соответственно большему развитию

задней части тела; задний ряд зубов длиннее переднего; связка стала наружной, соответственно чему и вершины макушек

несколько повёрнуты вперёд. Последний признак выражен ещё очень слабо, как указывалось во введении (

[Борисяк, 1904], стр. 3), где также подробно описано строение замка ([Борисяк, 1904],

фиг. 3). Задний киль и сопровождающая его вдавленность выражены резко; на щитке, кроме связочной

бороздки, под макушками имеется ещё второй слабый киль, параллельный первому. Поверхность покрыта правильными, довольно

крупными, концентрическими струйками. Замечается некоторое варьирование в отношении длины и вздутости раковины. Мускульные

отпечатки незаметны, несмотря на толщину раковины; характер [мантийной] линии

указан выше [Борисяк, 1904, стр. 3].

Сравнение. О признаках, отличающих нашу форму от близких ей форм [Nuculana]

было уже сказано; она отличается от [N. medusa Bor.] также более изящной формой.

Весьма приближается она [Ph. rouillieri] по внешнему виду к упоминавшейся уже

( [Борисяк, 1904, стр. 20) Dacryomya [Nuculana]

acuta, от которой, кроме более вздутой формы раковины ее отличают: наружная связка, отсутствие мышечных

отпечатков, [мантийный] синус и, наконец, более резко выраженная скульптура.

Размеры в мм.

Длина 8 9

Высота 5 (0,62 длины) 5 (0,55 длины)

Толщина 5 (0,62 длины) 6 (0,66 длины)

Замечание А. А. Борисяка.

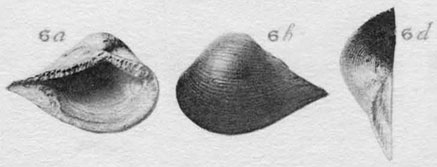

Вместе с [типичной] формой был встречен один экземпляр

[Ph. rouillieri, var. subtilis Bor.] несколько меньших размеров, у которого макушки менее развиты и не

так загнуты внутрь к замочному краю, как у типичной формы. В остальных признаках эти две формы вполне сходны между собою.

Замечание.

По моему мнению, форма, отмеченная А. А. Борисяком как "var. subtilis" является лишь

раковинами ювенильных особей Ph. rouillieri - они встречаются совместно с раковинами взрослых экземпляров и даже (при

промывке пород) в большем количестве.

Замечание-2.

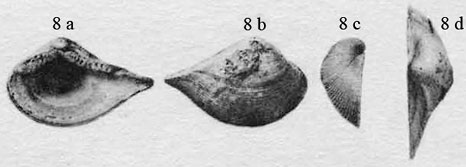

П. А. Герасимов в своей работе 1955 года (стр. 45) дал описание, в общем-то, сходное

с приводимым здесь описанием А. А. Борисяка, однако, изобразил он (табл. 1, фиг. 22-24) совершенно другой вид рода

Phaenodesmia, к тому же, происходящий из более ранних слоёв. Все три экземпляра изображённые П. А. Герасимовым,

практически безо всякого сомнения принадлежат к

Ph. dorogomilowensis Bor.

Стратиграфический интервал.

Оксфордский ярус, верхний подъярус, зоны alternoides и serratum (предположительно, только нижняя часть).

Местонахождения.

В пределах Европейской части РФ.

г. Москва:Центральный адм. округ, район Хамовники. Воробьёвы [бывш. Ленинские] Горы (J3o3) -данные А. А. Борисяка (1904).

Северо-Западный адм. округ. Район Хорошёво-Мнёвники. Правый бер. р. Москвы; выемка грунта со дна реки в районе

Карамышевской плотины. (J3o3-a).

Московская обл.: Воскресенский р-н. Карьер Лопатинского фосфоритного рудника № 7-2-бис (J3o3-s).

За пределами Европейской части РФ:

Вид не обнаружен.

Частота встречаемости. Довольно редко и лишь в указанных местонахождениях.

Вмещающая порода. Глина тёмно-серая, иногда сланцеватая.