J3v2 ? Северный Урал |

J3v2-v Кунцево |

J3v2-v Кунцево |

J3v2-nk ? Хорошёво (?) |

J3v2-nk Кунцево |

J3v2-nk Кунцево |

Описание.

Цитируется из: Герасимов, 1969, стр. 74-75 (в квадратных скобках - замечания редактора).

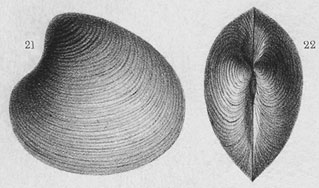

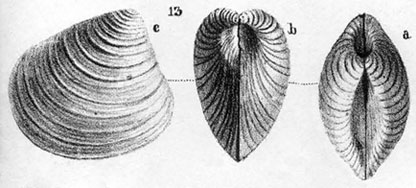

Раконина округлённо-треугольного очертания, с довольно сильно выпуклыми створками. Макушки массивные. Передний край створок

вогнутый, задний - прямой либо более или менее выпуклый («горбатый») в макушечной области. Нижний край умеренно выпуклый.

Макушки почти соприкасаются. Впереди их довольно глубокая овальная лунка, сзади - отчётливый углублённый щиток,

отграниченный острым килем-перегибом от боковой поверхности створки. Наружная поверхность створок с концентрическими

рёбрышками, обыкновенно более отчётливыми в верхней части. Эта форма очень изменчива в отношении толщины макушек и их

выпуклости со стороны переднего края.

Авторство видового названия A. veneris нередко в литературе приписывается Эйхвальду. Последний не дал изображения своей

раковины, а из его описания A. veneris (1865-1868, стр. 625) следует, что он понимал под этим названием совершенно различные

виды. А. Кейзерлииг (Keyserling, 1848, стр. 255, табл. 6, фиг. 2) изобразил под названием A. veneris плохо сохранившуюся

раковину, несомненно не принадлежащую к рассматриваемому виду. По-видимому, только чёткой концентрической скульптурой наши

образцы отличаются от A. veneris в указанной работе д'Орбиньи.

Замечание.

Указанное П. А. Герасимовым наличие "чёткой концентрической скульптуры" характерно для подавляющего большинства раковин,

происходящих из зоны nikitini, однако, и там встречаются экземпляры с почти не выраженной скульптурой - подобные оригиналу

А. д'Орбиньи и даже более гладкие. Наиболее сходны с оригиналом немногочисленные, но хорошо сохранившиеся раковины,

найденные мной в верхах зоны virgatus (Кунцево). Что же касается верхневолжских представителей A. veneris - они известны

лишь в виде внутренних ядер, что делает невозможным точное сравнение.

Стратиграфический интервал.

Волжский ярус: от зоны virgatus среднего подъяруса до зоны subditus верхнего подъяруса включительно.

Местонахождения.

В пределах Европейской части РФ.

г. Москва: Северо-Западный адм. округ, район Хорошёво-Мнёвники. Левый берег реки Москвы у бывш. с. Хорошёво (J3v2-v; J3v3-sb).

Левый берег реки Москвы близ устья Студёного оврага в Мнёвниках (J3v2-v).

Западный адм. округ. Кунцевский район, Кунцевский лесопарк. Ручьи близ правого берега р. Москвы (J3v2-v; nk).

Московская обл.: Воскресенский р-н. Карьеры Лопатинского фосфоритного рудника (J3v2-nk).

Ярославская обл.: Рыбинский р-н. Правый берег р. Волги около с. Глебово (J3v2).

Берега р. Черемхи близ д. Ивановское (J3v3-f).

За пределами Центральной России.

Северный Урал.

Частота встречаемости. Довольно редко, за исключением зоны nikitini, где встречается в изобилии.

Вмещающая порода. Пески глауконитовые, иногда с фосфоритовыми конкрециями (J3v2-v); пески глауконитовые с рыхлыми песчанистыми фосфоритовыми конкрециями (J3v2-nk).